Bezeichnung für kleinräumige klimatische Verhältnisse z. B. in einem Weingarten; siehe unter Klima.

Klima

Gesamtheit aller meteorologischen Vorgänge bzw. möglichen Wetterzustände einschließlich der typischen Aufeinanderfolge sowie der tages- und jahreszeitlichen Schwankungen, die für den durchschnittlichen Zustand der Erdatmosphäre an einem bestimmten Ort verantwortlich sind. Der Name (grch. klimatos = Neigung) leitet sich ab von der Erdkugelkrümmung und daraus resultierendem örtlich unterschiedlichen Sonneneinfallswinkel. Das Klima wird nicht nur von Prozessen innerhalb der Atmosphäre, sondern durch das Wechselspiel aller Sphären der Erde (Kontinente, Meere, Atmosphäre) sowie der Sonnenaktivität geprägt. Es ist eines der wichtigsten Einflussfaktoren für Weinbau.

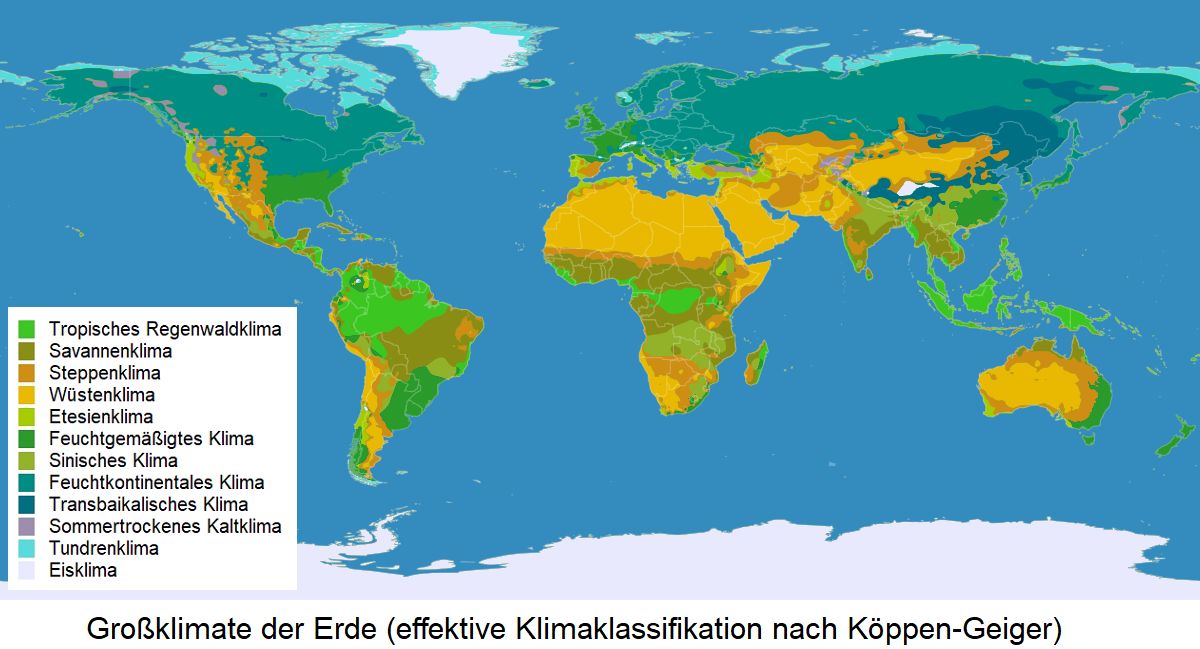

Als Abgrenzung zum Wetter (Stunden bis Wochen) und zur Witterung (einige Tage bis eine Woche, bis auch einem Monat oder einer Jahreszeit) versteht man Klima als einen über den Zeitraum von mehreren Jahrzehnten (zumindest 30 Jahre) statistisch ermittelten Zustand der Erdatmosphäre. Gebiete gleicher Bedingungen werden in Klimazonen eingeordnet und dadurch klassifiziert. Es gibt verschiedene Klassifikationen; die bekannteste stammt vom Klimatologen Wladimir Peter Köppen (1846-1940), die vom Meteorologen Rudolf Geiger (1894-1981) weitergeführt wurde.

KLIMAFAKTOREN

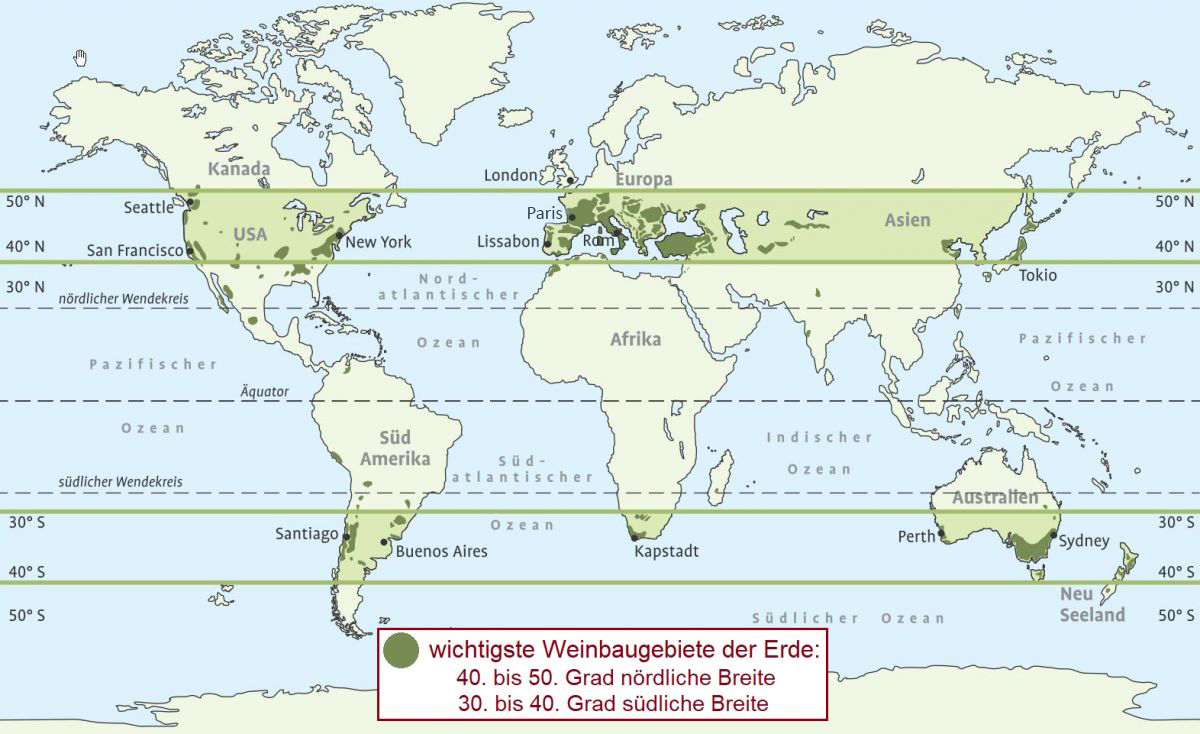

Die Klimaausprägungen ergeben sich durch viele Faktoren wie Exposition (Sonneneinstrahlung), Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind sowie deren Abfolge und Zusammenspiel. Neben dem Bodentyp, der dort gepflanzten Rebsorte und der individuellen Art der Weinbereitung ist das Klima ein entscheidender Faktor für die Weinqualität. Aber auch die ganz spezielle klimatische Gegebenheit für ein kleines Gebiet, in dem sich der Weingarten befindet (Kleinklima, Lagenklima), und noch kleinräumiger auftretende Bedingungen (Mikroklima) spielen eine wichtige Rolle. Am besten gedeiht die Rebe in warmen, gemäßigten Zonen der nördlichen und südlichen Hemisphäre, den sogenannten Rebengürteln. Das sind die relativ schmalen Bereiche zwischen 40. und 50. Breitengrad auf der nördlichen und zwischen 30. bis 40. Breitengrad auf der südlichen Halbkugel.

BEDINGUNGEN FÜR DIE WEINREBE

Die Weinrebe braucht vor allem Wärme und Licht. Die optimale Temperatur für das Wachstum liegt nach Untersuchungen der Forschungsanstalt Geisenheim zwischen 25 und 28 °Celsius. Diese wird maßgeblich durch die Höhenlage bestimmt. Als Faustregel gilt, dass sie pro 100 Meter Höhenunterschied um 0,6 °Celsius absinkt. Eine Hanglage ist bezüglich möglichst vertikaler Sonneneinstrahlung ideal. Außerdem ist die Thermik günstig, denn die kalten Luftströmungen fallen nachts den Hang hinunter, wo sie ab morgens erwärmt und tagsüber wieder nach oben wandern.

Die ist vor allem für Qualitätsweißweine bezüglich der Säurebildung wichtig. Die Kuppen von Hügeln werden mit Bäumen bepflanzt, um den Zustrom kalter Luft zu bremsen, was man in Europa vor allem in Deutschland, Österreich und Frankreich anwendet. Einen positiven Einfluss auf den Weinbau üben Gewässer (Flüsse, Seen, Meere) aus, weil durch diese das Licht reflektiert wird. Es ist kein Zufall, dass weltweit viele bedeutende Weinbaugebiete an Gewässern liegen.

Die nördlichsten Rebflächen für Qualitätsweinanbau liegen in Deutschland (51. Breitengrad) und England (52. Breitengrad). Die südlichsten Weinbaugrenzen befinden sich am Kap in Südafrika (35. Breitengrad), in Argentinien und Chile, sowie auf der südlichen Hauptinsel Neuseelands (40. Breitengrad). Vom Äquator bis zum 20. Grad nördlicher und südlicher Breite gibt es durch tropische Bedingungen mit Hitze und Dürre keinen Weinbau, bzw. nur in höher gelegenen Gebieten in bis zu 2.000 Meter Seehöhe wie zum Beispiel in Kenia an der Ostküste Afrikas. Außerhalb dieser Bereiche gibt es zu wenig Sonnenbestrahlung und Niederschläge bzw. die Gefahr von Kälte und Frost. Die Eignung einer Region für einen Qualitäts-Weinbau ist unter Weinbauwürdigkeit beschrieben.

EINFLUSS DES KLIMAS AUF DEN WEINBAU

Die erste wissenschaftliche Untersuchung bezüglich des Kima-Einflusses auf den Weinbau stammt vom Schweizer Botaniker Augustin Pyrame de Candolle (1806-1893) Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Erkenntnisse verwendeten die US-Forscher Albert Julius Winkler (1894-1989) Maynard A. Amerine (1911-1998) von der University of California. Sie führten 1944 das Wärmetage-Summierung-System (Degree-Days) ein, das Kalifornien in insgesamt fünf Klimazonen einteilt.

In der Zwischenzeit sind auf dieser Basis weltweit verschiedene Klimaklassifizierungs-Systemen entwickelt worden. Dabei werden im jährlichen Vegetationszyklus des Rebstocks oder für das gesamte Jahr verschiedene Kriterien gemessen und für die Bewertung herangezogen. Dies sind Temperatur-Werte, Anzahl der Sonnenstunden und Niederschlags-Mengen.

Die optimalen Temperaturen für Weinbau liegen bei ausreichender Versorgung mit Nährstoffen, guter Bewässerung und Sonnenbestrahlung zwischen 25 und 28 °C während der Reifezeit. Dann erreicht die Photosynthese ihre optimale Leistung. Ideal im Jahresdurchschnitt sind 1.300 bis 1.600 Sonnenstunden, das sind rund 180 Tage mit sieben bis neun Stunden täglich. Anhand der gemessenen Temperatursummen (Wärmesummen) werden die dafür am besten geeigneten...

Stimmen unserer Mitglieder

Das Weinlexikon hilft mir, auf dem Laufenden zu bleiben und mein Wissen aufzufrischen. Vielen Dank für dieses Lexikon das an Aktualität nie enden wird! Das macht es so spannend, öfter vorbeizuschauen.

Thorsten Rahn

Restaurantleiter, Sommelier, Weindozent und Autor; Dresden